Урок 5

Купить следующий урок

Эмбрионы. Оценка качества. ПГТ

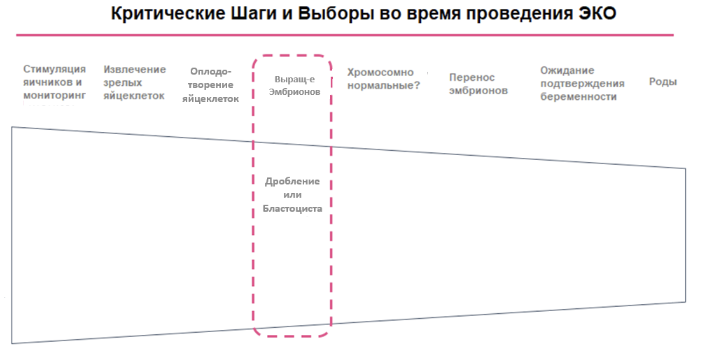

Выращивание эмбрионов до стадии дробления или бластоцисты

Правила и положения, касающиеся ЭКО, различаются в зависимости от страны. Например, в Германии существуют правила относительно количества эмбрионов, которые могут развиться за цикл. Чтобы узнать больше о правилах по регионам, посетите наши глобальные курсы.

Правила и положения, касающиеся ЭКО, различаются в зависимости от страны. Например, в Германии существуют правила относительно количества эмбрионов, которые могут развиться за цикл. Чтобы узнать больше о правилах по регионам, посетите наши глобальные курсы.

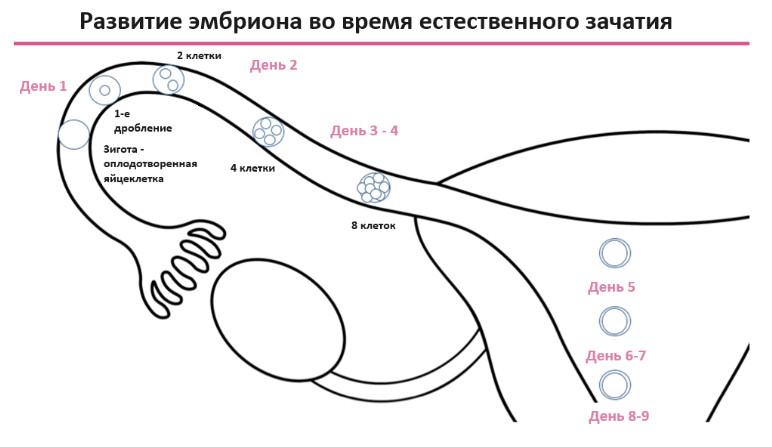

Во время зачатия без посторонней помощи, как вы можете видеть на диаграмме ниже, каждый день после оплодотворения эмбрион развивает больше клеток по мере того, как он продвигается из фаллопиевой трубы в матку. Там он приближается к стенке матки и, возможно, имплантируется в нее, что приводит к беременности.

Во время ЭКО задача лаборатории — воссоздать среду внутри фаллопиевой трубы и матки, чтобы эмбрионы могли расти так же, как и в человеческом организме, а затем переноситься в матку.

Выращивание эмбрионов затруднено, и на протяжении десятилетий лаборатории ЭКО могли «культивировать» (клинический термин, обозначающий «вырастить») эмбрионы только до стадии «дробления», когда эмбрион имеет только от 4 до 16 клеток. Это срабатывает достаточно хорошо, и большинство детей после ЭКО, рожденных за пределами США, все еще рождаются из эмбрионов, выращенных до стадии дробления, а затем перенесенных в матку.

За последнее десятилетие клиники научились выращивать эмбрионы до более поздней стадии, известной как «бластоциста» — стадии, когда у эмбриона уже развито по меньшей мере 60–100 клеток и имеются дифференцированные части, которые можно идентифицировать как внутреннюю клеточную массу (будущий плод) и внешний слой (известный как трофэктодерма), который является будущей плацентой.

Во многих отношениях выращивание эмбрионов до стадии бластоцисты отсеивает менее перспективные эмбрионы перед переносом, поскольку только самые выносливые, сильные и наиболее «компетентные в плане развития» эмбрионы могут перейти на стадию бластоцисты. К сожалению, эмбрионы более низкого качества «задерживаются» или перестают расти в чашке Петри.

Выращивание эмбрионов затруднено, и на протяжении десятилетий лаборатории ЭКО могли «культивировать» (клинический термин, обозначающий «вырастить») эмбрионы только до стадии «дробления», когда эмбрион имеет только от 4 до 16 клеток. Это срабатывает достаточно хорошо, и большинство детей после ЭКО, рожденных за пределами США, все еще рождаются из эмбрионов, выращенных до стадии дробления, а затем перенесенных в матку.

За последнее десятилетие клиники научились выращивать эмбрионы до более поздней стадии, известной как «бластоциста» — стадии, когда у эмбриона уже развито по меньшей мере 60–100 клеток и имеются дифференцированные части, которые можно идентифицировать как внутреннюю клеточную массу (будущий плод) и внешний слой (известный как трофэктодерма), который является будущей плацентой.

Во многих отношениях выращивание эмбрионов до стадии бластоцисты отсеивает менее перспективные эмбрионы перед переносом, поскольку только самые выносливые, сильные и наиболее «компетентные в плане развития» эмбрионы могут перейти на стадию бластоцисты. К сожалению, эмбрионы более низкого качества «задерживаются» или перестают расти в чашке Петри.

Авторы курса

Директор ассоциации США по медицине

Эрик Форман

Начальник отдела медицинской школы Джона Хопкинса

Доктор Валери Бейкер

Доктор Элис Домар

доктор философии, доцент, акушер-гинеколог Гарвардской медицинской школы

Директор ассоциации США по медицине

Кристиан M. Бэккер

Директор Стэнфордской медицинской школы по мужской фертильности

Доктор Майкл Айзенберг

Бывший президент, заместитель директора ASRM, Корнеллский медицинский центр имени Рей Вейл

Оуен Дэвис

Медицинский факультет Нью-Йорского университета

Джейми Грифо

Заместитель директора медицинской школы имени Рэй Джона Хопкинса

Шантел Кросс

Медицинский директор REI Northwestern Medicine

Доктор Ева Файнберг

Руководитель отдела Колумбийского университета

Доктор Зев Уильямс